めったに出来ない体験ではあったのでお役立ち情報になる部分は改めて整理してお知らせしたいと思いますが、今日は趣味の分野のブログに復帰させてください。

物理切替えにしているのは、USBの切替え機は周辺機器用のものはいろいろありますが、USB-C DP Altまで対応したものはほとんどないし、あったとしても業務用的な超高価なものだからです。

今回、この切替え運用にもう1台のマシン、iPad Proが加わりました。

というのも、Apple Intelligence 対応の iPad mini の発売を期待して待っていたのですが、ふたを開けてみると chip が A17 Pro で外部ディスプレイはミラーリングのみと、わたしの期待に一歩足りませんでした。

ならばということで、このタイミングで M2 iPad Pro の中古をイイ感じの価格で手に入れました。

なお、後で知ったのですが、Apple SiliconのM1/M2/M4 iPad Proにはメモリサイズが8MBと16MBのものがあり、ストレージ容量の1TB以上を選ぶと16MBになるので、絶対的なパフォーマンス重視の方は間違えないよう注意が必要です(もちろん差額はかなり大きめです)。

わたしのiPad Proの遍歴は、初代 9.7inch 2016、第1世代 11inch 2018と来ていたので、今回のM2第4世代11inch 2022のベースモデル8MB 128GBでもかなりのジャンプアップで、十分に高い満足度です。

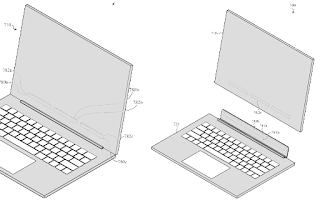

物理的なUSB-Cの切替えではありますが、MacとWindows機とiPad Proの3台のマシンに対して、外部ディスプレイとお気に入りのキーボードとトラックパッドそれに有線LANアダプタを、瞬時に同時に切替えて使用できるようになりました。

Bluetooth接続のキーボードやトラックパッドだったり、ディスプレイ側の入力切替えでは、こう簡単にはいかないですよね。

外部ディスプレイがUSB-C対応ではない場合でも、パソコン側が対応していれば、HDMI出力付きのUSB-Cドックを各マシンに差し替えるやり方でも同じように切替えができると思います。

iPadのアプリをパソコンと同じように外部ディスプレイに広く表示できるのは、iPadとしては驚きの革新的な高機能ですし、作業に集中できるすっきりした画面はWindowsにもぜひとも見習ってほしいなと思いました。

わたし自身の経験としても、ここ数年まえから、文章を書くのにWindows機(のごちゃごちゃした画面で集中できず)で煮詰まったときは、続きをiPadでやることでうまく行って助けられたことが実際に何度もあります。

Apple Intelligenceは、OSの言語設定を英語にすれば、もう使えるようになっています。

これって昔々、Mac OS System 4に漢字TalkとかSweetJAMを入れていたころのような感覚を思い出します。

さらに、アプリ毎に表示言語を日本語に設定できるようになっていて、その状態のアプリでも英語の内容に関してはApple Intelligenceが効くので、皆さんもぜひお試しください。

3月に出るであろうiPadOS 18.3/macOS 15.3でのApple Intelligenceの日本語対応がますます楽しみですね。

[2024-11-09] MSWordで下書きしたものをそのままwebのBloggerに貼り付けたら、Officeの余分なhtml tagがついていたのを、手で削除しました(いつも困りますね、プレーンテキストコピーがほしい)。