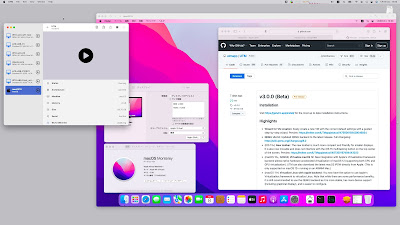

Hypervisor Framework(これに対してVirtualization FrameworkはHypervizor Frameworkにひと皮被せてLinux OSを実行しやすくしたもの)を使ってArm版WindowsをApple Silicon macOS上で実行できることは既に知られていることです。

更にその中で、Microsoftのエミュレータ機能を使って、Intel x86用のWindowsアプリを実行することもできます。

Appleは独自技術を使ってIntel x86アプリを実行するRosetta 2を提供していますが、Arm Windowsの中ではRosetta 2を使用することができなくて、Intel x86 Windowsアプリの実行速度はそれほど高速ではありません(おおよそ半分の速度くらいでしょうか)。

従来から有名なWineを使用すれば、Windowsアプリの実行をWindows OSをインストールすることなしに行うことができます。

このWineが昨年からApple Silicon Macに対応しています。

WineはmacOS上で直接実行されるもの(仮想化は使用しない)なので、Rosetta 2が活用できます。

少し試してみたところRosetta 2らしい高速性が発揮できていることが確認できました(わたしが軽いベンチマークでよく使う7zipのbオプションで、Apple Siliconネイティブのバイナリに比べてIntel x86 Windowsバイナリは2割程度の速度減に収まりました)。

(QEMUやUTMでIntel Windowsを丸ごと実行した場合は3~4倍遅いのに比べると雲泥の差です。)

ただしWineは、Windowsアプリの実行のためのOS環境を互換ランタイムライブラリで代替する方式のため、たとえば.NETなど複雑なランタイムを使用したアプリは互換性が取れなくて実行できません。

わたしが一番使いたかったWindowsアプリであるPaint.NETも実行できませんでした。

しかしながら、Wineで実行できるWindowsアプリでさえあれば、現時点でApple Silicon Mac上で最も高速に実行する方法であることは間違いないと言えます。

ゲームアプリなどでWineが対応しているものもあるようです。

ちなみに、Intel WindowsアプリではなくてIntel Linuxアプリの場合は、前の書き込みの方法の、macOS 13 VenturaのVirtualization Frameworkの新機能を使って、Arm Linux VMの中でRosetta 2を使う方法が最速です。