|

| 下がジョイスティック付き自作プロト1号 |

作りました、本当の意味での自作(本人が作った)キーボードの第一号です。

前回の投稿の、カラムスタッガードと十分な追加キーを備えた74thさんのSparrow62 v2(ご本人の紹介記事)で、すっかりメカニカル自作キーボードの魅力の虜になりました。

既存のキーボードで満足できればよかったのですが、個々人のクセや好みを満たせない面がどうしても出てきてしfまいます。

そこで、わたしとしてやりたいことを整理して進めることにしました。

Sparrow62から取り入れたい利点:

- フルキーボードの、矢印キーとFnキーを除くすべての文字をレイヤ切り替えなしで入力できるだけの十分なキー数

(6x3をSparrow62上でシミュレーションしてみましたが、どうにも頭と指がついていけませんでした) - ロープロファイル

- 左右分割で、気分に合わせたタイピング

追加したかった機能、特性:

- カラムスタッガードだと、人差し指でCを押す癖にどうしても対応できず(Fのすぐ下をCを置いてしのいでいるほど)、Aの段とZの段が横に0.5uズレた標準キーボードに近い配列を兼ね備えたモノを実現したい

- 小指が短い方なので、左右端の小指担当キーはカラムスタッガードでももっと下にズラして届きやすくしたい(たとえばRemapの共同作者YoichiroさんのLunakeyのように)

- この2つをちょうど併せ持つAlice配列が良さそう

- 左右分割キーボードはMagic Trackpadを中央に置けますが、大きいので、キーボード自体にポインティングデバイスが一体化されているのが理想かも

ゲーム機(Nintendo Switchなど)のアナログジョイパッドの部品が潤沢に手に入るので繋いで試してみたい

第一号なので、配線やレイアウトが、簡単にカット&トライができるのが重要と考えました。

これにうってつけのキットがe3w2qさんのSU120です。

事前にPowerPointなどでレイアウトを練り、アナログジョイスティック部品(例えばAmazonのこれ)も取り寄せてテストした上で、実際の組み立てに取り掛かりました。

このレベルのものは、いわゆる動作検証用のプロトタイプですね。

組み立ては1日2〜3時間のペースで進めて、3週間ほどかけて、一通り組み上がって使える状態になりました。

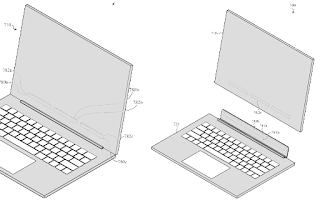

写真が現在の姿です。

- キー数は、左側25+親指5+追加3と、右側30+親指5+マウスボタン2の、合計70キーです。自作キーボードとしては少し多めになってしまいました(たぶんキー数は少なくするのがコツなのかもしれません、部品も手間もかかりました)

- アナログジョイスティックがいい感じの薄型で、サイズがほぼピッタリ1uなので、収まりが非常に良いです。ブランク基盤の1コマに結束用の針金で縛っているだけですが、意外とグラつきません。0.5㎜ピッチのFPCリボンケーブルから標準ピッチへの変換ボードもテープで張り付けています

- 左右クリックや、クリック・ホールドしてドラッグ、縦横スクロールにも対応していますが、遠くへ素早く移動したい時のために加速度をつけるチューニングが必要と思っています

この記事はLilith proto(仮称)を使って書きました。