FR-4のトッププレート(キープレート)が来たので、試作Lilithをバラして、スイッチをはめ込みました(はじめてのPCB発注の経緯は以前の書き込み、Lilithの構想はそれ以前の書き込み)。

- キースイッチの穴は少し緩めですが、chocスイッチの爪がきちんと引っかかって安定しました。プレートの効果大です。FR-4の厚みはchocスイッチの寸法通り1.2mmを選びました。次回はきっちりした穴のサイズにしたいと思います。

- ジョイスティックの穴は少し狭かったのでやすりで削りました。金具が付いている部分がネットで見つけた図面よりも少しずつはみ出しているためです。これも要改善。

- SU-120の試作基板の時からキー配置を変えたので、SU-120で作成していた物理構造を一部バラしてプレートにはめ込みました。プレートがあるので、SU-120自体は固定していなくても構造が安定しています。ソケットでキースイッチをホットスワップにする場合は、プレートは大事ですね。

- 実はSU-120はケアレスミスで白を選んでしまったのですが、今となっては、試作中はかえって映えて良かったかも、と思っています。

- 配線についても届かなくなった部分はバラしました。再度の配線はまだしていないので、いまは動作しない状態です。

- キー配置を変えたのは、右手Backspace/Delの部分を削減して双方8x4にすることで左右の全体サイズを揃えたかったのと、基板をリバーシブルにして節約したかったためです。

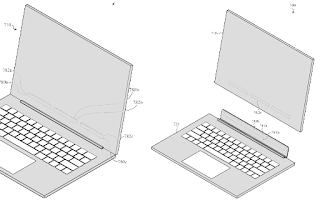

- オーソリニアや純粋なカラムスタッガードは左右対称ですが、Lilithは行方向にズレているAlice配置です。どうやってリバーシブル基板にするかと言うと、こうです。

- 数字行と0.5uズレのQ行はリバーシブルで左右共通、A行とZ行それと親指キーを合わせたブロックは前者とは別のリバーシブルの左右共通と考えました。ジョイスティックがあって配線が複雑な右手側は一体の基板にし、左手側は上2行のブロックと、下2行と親指キーを合わせたブロックを分割し、ズラして配置することで左手側の基板になるように考えました。左手側は基盤をカットしてしまうので、上と下のブロックの間は配線あるいはコネクタ接続になります。何日もキー配置を眺めているうちにこのアイデアが浮かんできました。大きくカスタマイズしたSU-120といった感じですね。

- 上と下のブロックの間(Q行とA行の間の)ズレ量は、左手側は0.25u、右手側は右手ホームポジションで逆T矢印と数字が押しやすいように0uとします。なお、下ブロック内のA行とZ行のズレは標準キーボードでは0.5uですが、わたしの場合は、Cキーを人差し指でもっと押しやすくするように0.75uとします。右手側はオーソリニアに少し近い形になります。

- ジョイスティックは右手のいわゆるBキーの位置に変更した(試作の実機での気付き)ので、ホームポジションからアクセスしやすいです。

- このジョイスティックは、左手のBキーと共通の位置です。右手側は基板を切り取ってジョイスティックを埋め込めるようにします。高さもchocスイッチといい感じで釣り合います。

- ジョイスティックの見えている部分は1uに綺麗に収まるのですが、ネジ止めのベロが少し外にはみ出している(隣のキーの隙間に収まる範囲なので配置的にはセーフ)のと、接続ケーブルがあるので、どうしても1uに収まるユニットにならないのが残念です。独立ユニット基板として、1.5uサイズくらいにならできる可能性があるかもしれません。Cherry MX用として考えると、高さ方向に基板を積み上げても良いかもしれません。

- ミドルプレートと、簡易的なケースとしてのフレーム枠も、FR-4で作成するつもりです。キーボード全体ですき間のないソリッドにします(わたしは未体験のサンドイッチマウントとは対極だと思います)。なお、今回のキープレートはボトムプレートとしても共通化できるように考えて作ったつもりです。

- 基板は、ジョイスティックの0.5mmピッチのFPCコネクタと、高さを稼ぐための1mmの表面実装ダイオードをはんだ付けする自信が到底ないので、JLCPCBのPCB Assembly発注に挑戦したいと考えています。

現在、KiCADで基板と格闘しています。

キーキャップについては、またまた欲が出てきたので、改めて投稿したいと思います。

この投稿は、Sparrow62 v2+片側だけLDSAロープロファイルキーキャップ を使って書きました。